炒股配资开户官网

炒股配资开户官网

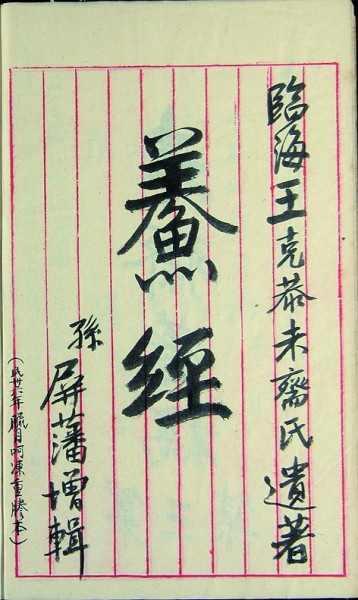

《鲞经》手稿封面

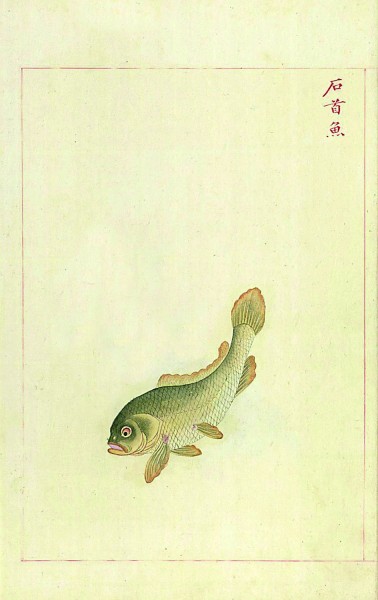

石首鱼(大黄鱼) 明 文俶/绘

古典名著《红楼梦》里有不少美食,其中一道以茄子为主料之一的“茄鲞”,描写最为翔实,给读者留下了深刻印象。鲞(xiǎng),本指剖开晒干的鱼。在古代,作为干鱼的鲞风味醇厚鲜美,可以长期贮藏,也便于运送。在东南沿海,吃鲞有着悠久的历史,晒鲞的场景在渔村也随处可见。清代《鲞经》的出现,让鲞有了专门史。该书长期以手稿的形式流传,不为人知,直至2020年才以点校本的形式出版。《鲞经》的作者王克恭是清末台州临海的隐士,一次偶然的经历,促使他写成了《鲞经》,后来他的孙子王屏藩又增补了附编,祖孙二人共同著就了一部奇书。从《鲞经》可以看出,古人对制作干鱼,尤其是大黄鱼的干制品,已经形成了一整套秘传的技艺。

祖孙接力编《鲞经》

清光绪十二年(1886),台州府临海县的王克恭卧病一个月,诸多嗜好食物都要忌口,医生叮嘱“惟薄粥、淡鲞可食”,于是,他寻来一些鲞,却咸涩不合口味,不禁想起少年时吃过的鲞甘滑香脆,心中满是怅然。

王克恭并非贪吃之人,在他家乡,鲞本是司空见惯之物,以往并未特别留意。但在病中食用时,发现鲞的味道大不如前。当年战乱波及台州,从事鲞制作的人或死或逃,鲞的制作手艺废弛。他从食物中尝出了时代的变迁。王克恭不无感慨地写道:“世是业者,非死则徙,非复昔时章程也,迄今又三十余年矣!”有心重建少年时代的味觉记忆,让失传的手艺回到原本的位置,并且能流传后世,王克恭着手写了《鲞经》十三篇。

历史上曾有陆羽作《茶经》,朱肱作《酒经》,同为馔之学问,然而茶酒之类极为普遍,鲞却极为冷僻。冷僻的鲞却有一部《鲞经》,不能不说是个奇迹了。通俗地说,《鲞经》即是一部晒制干鱼的百科全书。台州曾有完整的制鲞产业链,虽经战乱,寻访旧人仍能了解其中关窍。民间沉淀的集体记忆,以及兵燹后人们对美食的需求,都为《鲞经》的写作提供了支撑。

《鲞经》除了传承鲞的秘术,还有着格物致知的经世精神。所谓“一物不知,为儒者之大耻”,小小的鲞也要追本溯源,而这学问又可实用,后人也可如法炮制。《鲞经》稽考古史中的鲞,内容渊博丰富,文辞优美。如形容给鲞片撒盐时,“声之飒爽如下石,手之松脆如过风”,显然是亲见渔人操作才有如此生动的描述。王克恭三十出头时因战乱而放弃举业隐居,自云“家无长物,案上唯书数卷,砚数方,酒壶、杯盏而已”。日子过得清苦,却也不改其乐,曾集股筑海塘,名曰“长春塘”,并引以为平生一大快事。后来隐居白沙湾种瓜,效仿汉代种瓜的隐士邵平,不与俗人来往。劳作之余闭门著书,以文章自娱。他在《自传》里提到晚景:“腊胝沉疴,空山雪满,缩头僵卧,不便求人,取旧卷翻阅之,咿唔之声达屋外。”

王克恭的孙子王屏藩晚年见到祖父遗作《鲞经》,便寻访渔民,补作十三款。祖父所作为“正编”,王屏藩所作为“附编”。附编部分不限于鲞,还将目光投向更为广泛的渔业习俗,包括渔船网具形制,台风和旗语信号,乃至渔民禁忌,均来自实地考察。

王屏藩在考察中发现,开设鲞场绝非易事。制鲞要在远离村庄的水涯山巅选址,所需工具繁多且难于置办,多数物品需要特制,少有现成的可用。主要工具就有刀具、杵臼、白茅、竹篓、竹筛、木桶、火药、铅弹等。制鲞工艺繁杂,至于其中的关窍,往往需要几代人的积累。

剖晒鱼鲞忙煞人

制鲞的刀法曾是不传之秘。如今的鲞多是对剖,而古法则是背开。按《鲞经·刀法篇》记载,刀法是一大难题。操作者要将鱼放在案子上,右手握刀,左手持鱼,刀具务求锋利,先从脐孔下斜切一刀,靠近鱼骨时再向背上行刀,从背鳍一侧向上,裂开脊背,一路直达上唇,将鱼剖开,整个过程须流畅,丝毫不能迟疑,最是考验刀功。剖开的鲞呈圆形,去掉内脏,抽去脊骨附近的红筋,否则鲞容易发霉,还要刺破鱼眼放掉眼窝里的睛水,否则鲞头容易发红。凡此种种,皆是剖鲞的秘术,稍有不慎,就会功亏一篑。

切好的鲞片用盐腌渍,盐必须选择匀净而细白的盐,将其捣成更细的盐末,左手摊平鲞片,右手撒盐,轻轻摊开,重重按压,鲞片用盐腌渍后层层叠放,统一放到木桶或缸中,用大石压住,经过三夜之后,便可取出,用清泉冲洗,用竹丝捆扎而成的鲞刷轻轻刷洗,拇指触摸鱼肉,肉峻峭则是味淡,肉滑腻则是味咸,咸与淡之间的掌控,又是何其难。洗好后两两相对,务必是肉不粘鳞,鳞不粘肉,随后便可晾晒。

晒鲞一般要制作专用的竹箔,今人也用方竹框敷网,上下通风,先晒鳞面去水分,再晒肉面,早晨晒背,中午晒内瓤,到了晚上还要平摊收藏,保持通风,不然易朽坏。晾晒期间还要防鸟雀啄食鱼眼,留神猫狗偷吃鱼肉。若晒鲞时遇到阴雨天,鲞易变质,重新用盐濯洗,味道就会大打折扣,这种重新用盐洗刷的鲞,称之为“还魂鲞”,难入上品。小小一物,真是忙煞人。须有极大的耐心和细心,才能做出美味的鲞。

王克恭对松门白鲞情有独钟,认为“其地出鲞最佳”。松门面朝东海,背靠山岭,有溪水从山间流下,水质清冽,可以用来洗刷鲞片,而附近又产盐,可以就地取盐。台州一带繁荣的渔业,带来源源不断的鲜鱼,可谓占尽天时地利,制鲞业的勃兴也就在情理之中了。松门白鲞传承至今。切鲞的人忙碌,吱吱的走刀声,熟练者只需几秒,就可剖完一条鱼,瞬间爆发的力,精准而又猛烈,不由令人想起庖丁解牛的神技。有的人在忙着腌制,有的人在冲洗。遍地是晒鲞的栅箔,斜支在地面上,可以让鱼更好地接受阳光直晒,也便于滴水和过风。到这时,鲞的成败就交给自然。平铺在栅箔上的鲞片,有黄鱼、米鱼、带鱼、海鳗、马鲛、乌贼等,最终它们会被捆绑起来运到远方,沿着海岸线北上,或者向西,到更为深远的内陆,脱去水分的鱼不再娇嫩,而代之以坚韧,它们在竹筐中露出峥嵘的头和尾,展示着渔家的丰饶与富足。

来自东海的美味

鲞的命名,可以追溯到春秋时期,传说吴国国君阖闾过海远征,船上存粮将尽,忽有金色鱼群从波浪中来,便命人捉来充饥。回去以后,阖闾思念鱼的美味,命人去船上取,发现已经暴晒风干,只得拿了干鱼回来烹食,却不想味美异常,更有醇厚之味,便在美字下加一鱼字,造了“鯗”字,后简化为鲞,上半部分的美字便不太明显了。这则掌故见于唐人陆广微的《吴地记》,附会之说或许当不得真,然而吴地濒临东海,所谓的金色鱼群,想必是大黄鱼,在船上暴晒风干,或许正是东海渔人发现鲞的真实情境。那时的渔获何其丰饶,偶然坠落的一两尾鱼,横在船头无人问津,意外成了鲞。

鲞的吃法有多种,早年间的吃法比较家常,如《鲞经》中所说:“条分缕切,岁暮年新之候,供小菜以娱宾。”黄鱼鲞可作为佐餐小菜,加水泡发后清蒸,然后切成细丝,在春节前后拿出来招待客人。渔家至味,当以鲞为上。家常待客之食物,最见亲切。

鲞清蒸后也可撕片或切段,譬如鳗鲞和带鱼鲞,入口有嚼劲儿,鱼身水分风干后,鱼的鲜味似乎更为浓郁。渔家美味虽多,却不及鲞的醇厚,肉丝中满是季节与大海的激荡。在物质贫乏的年代,以咸鲞下饭是勤俭持家的秘诀。咸鲞便于保存,挂一整年也不会变质。

还有用黄鱼鲞炖豆腐的,又是一番风味,鲞肉与豆腐同锅,豆腐可以吸收鲞的鲜味,延展了鲞的滋味,也可加入腊肉,增其肥美。汤里的鲞块白嫩如玉,入口滑腻。干腊的鱼肉吸了汤汁,鱼皮的皱纹舒展开来,纹路和肉色一如鲜鱼。

清代袁枚在《随园食单》中提到台州的鲞:“台鲞好丑不一,出台州松门者为佳,肉软而鲜肥,出时拆之,便可当作小菜,不必煮食也。用鲜肉同煨,须肉烂时放鲞,否则鲞消化不见矣。”袁枚不愧为美食家,会吃也会做,他所说的鲞煨肉,也是一种吃鲞的古法了。将五花肉下锅翻炒,加水大火烧开,再转小火慢炖,待肉酥软时放入黄鱼鲞,若把鲞和肉同时下锅,则鲞容易炖化,只因五花肉需要炖煮的时间更长。鲞煨肉是让二者相得益彰的做法,五花肉的油脂进入黄鱼鲞内,增加温润,破其干柴之弊,而黄鱼鲞的鲜味进入五花肉,提升了肉的口感,同时解了肉的油腻。

“江上往来人,但爱鲈鱼美。”人们只知鲞的美味,往往忽略了渔人出海捕鱼的艰辛。小小的鱼鲞虽是微末之物,却也凝聚着东海捕鱼人和制鲞者的智慧与汗水。

(作者:盛文强,系中国作家协会会员)

图片均由作者提供炒股配资开户官网

华林优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。